| Idee und Konzeption: | An Wang 1949 |

| Weiterentwicklung: | Jay Forrester |

| In Gebrauch von: | ca. 1950 bis ca. 1970 |

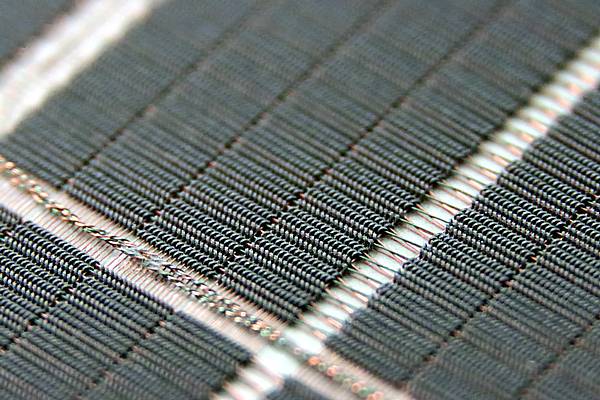

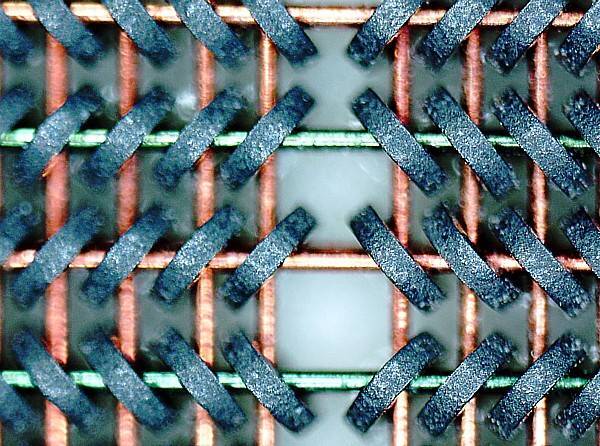

Ein Ringkernspeicher besteht aus einer großen Anzahl von hartmagnetisierbaren Ferrit-Ringkernen. Jeder Kern speichert ein Datenbit, indem er je nach Richtung der Magnetisierung eine logische Eins bzw. eine logische Null repräsentiert. Durch die Löcher der Kerne laufen Drähte. Das durch den elektrischen Strom erzeugte magnetische Feld kann die Magnetisierungsrichtung der Kerne dauerhaft ändern. Genau dann und nur dann wird in einem weiteren Draht ein Spannungsimpuls induziert, anhand dem der ursprüngliche Magnetisierungszustand erkannt werden kann. Das ummagnetisierte Bit muss nun ggf. wieder zurück umgepolt werden, um den Dateninhalt wiederherzustellen. Damit nun nicht jeder Kern einen eigenen Draht benötigt, wird folgender Kniff angewendet: Kernspeicher nutzen die physikalische Eigenschaft der Hysterese eines ferromagnetischen Materials. Um die Richtung der Magnetisierung umzukehren, muss eine gewisse magnetische Feldstärke überschritten werden. Der Strom, um diese zu erreichen, wird auf zwei Drähte aufgeteilt, welche je die Hälfte der zur Ummagnetisierung erforderlichen Stromstärke führen. Diese X- und Y-Drähte werden in einer Gitterstruktur (Matrix) angeordnet und tragen an jedem Kreuzungspunkt einen Kern. Soll nun ein bestimmter Kern angesprochen werden, so wird je die Hälfte der nötigen Feldstärke durch den betreffenden X-Draht und den betreffenden Y-Draht beigesteuert. Somit spüren andere Kerne entweder nur die Hälfte oder gar keine Feldstärke. Zur Realisierung eines 16-KBit-Speichers sind somit 2×128 Drähte und ebenso viele steuerbare Stromquellen nötig.

Lesen/Schreiben

Physikalische Eigenschaften Kernspeicher sind nichtflüchtige Speicher – sie erhalten die Information auf unbegrenzte Zeit ohne Strom. Auch sind Kernspeicher robust gegenüber elektromagnetischen Impulsen, hohen Temperaturen und Strahlung. Das sind wichtige Vorteile bei militärischen Anwendungen wie Kampfflugzeugen, aber auch bei Raumfahrzeugen. Mehrere Jahre über die Verfügbarkeit von Halbleiterspeichern hinaus wurden hierbei Kernspeicher verwendet. Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Kernspeicher aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Quelle: Chemie.de. Fotos: Joachim Geupel

Weiterführende Links und Quellen: |